公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

準備する資料

公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、作成を依頼する公正証書の内容に応じて公証人に対して説明又は証明する資料を公証役場へ提出します。

資料の種類によっては用意に時間を要することもありますので、公正証書の作成をすすめる際は、準備すべき資料を公証役場へ事前に確認しておくと、申し込み時の手続きを円滑にすすめられます。

公正証書の作成に共通する資料

公正証書の作成について依頼を受けた公証人は、公正証書を作成する準備をすすめることになります。

公証人は、依頼者である本人とは全く面識が無いことが普通です。

たとえ、行政書士又は弁護士を通じて公正証書の作成依頼を受けた場合でも、本人とは面識がないことに変わりありません。

そのため、公証人は、実質の依頼者が本人に間違いないことを確認することが必要になり、依頼者に対し本人であることを証明できる資料の提出又は提示を求めます。

公正証書は重要な場面で利用されることから、仮に他人による成りすましが起きると、本人又は関係者の利益を損ねることになり、社会の混乱を招く結果になります。

したがって、公正証書の作成を依頼した者が本人に間違いないことを確認することは、公正証書の作成において極めて重要な意味を持ちます。

公正証書を作成に共通する資料として本人確認を行なうための資料があります

「実印」と「印鑑証明書」による本人確認の手続き

本人を確認する代表的な方法の一つは、「実印と印鑑証明書」になります。

実印は、本人が住民登録をしている市区町村に登録されている印鑑であり、印鑑証明書は、登録してある実印の印影等を証明する書類になります。

書面に実印を押印し、そこに印鑑証明書を添付することで、本人が押印したことを証明します。

実印を登録することは本人の意思であり、そして、実印は本人が保管している印鑑であり、他人が実印を所持して使用することは普通には考えにくいことです。

また、印鑑証明書も、本人以外の者が取得することは容易ではありません。

こうしたことから、公証手続きにおいて、実印と印鑑証明書の両方を所持している者は本人であることに間違いないとみなします。

公正証書を作成する際に、本人を確認する資料として印鑑証明書を準備しておくと、本人確認の資料として公証役場へ提出することができます。

そして、本人確認資料として印鑑証明書を使用する場合は、本人による公正証書への押印に必ず実印を使用しなければなりません。

なお、印鑑証明書は、公正証書の作成日からさかのぼって3か月以内に発行されたものしか使用することができません。

印鑑証明書以外の資料による本人確認をするとき

実印と印鑑証明書以外の資料でも、写真付の公的身分証明書によって本人確認の手続を行なうことができます。

一般には、自動車又は船舶などの運転免許証、個人番号カードなどがあれば、印鑑証明書に代えて本人確認の資料として認められます。

ただし、本人確認の方法は、公証役場(公証人)により異なることがあります。

写真付の身分証明書だけで認められる公証役場が多いですが、必ず印鑑証明書の提出を求められたり、2点の資料を求める公証役場もあります。

もし、印鑑証明書を求める公証役場を利用する場合、印鑑登録をしていなければ、申し込みまでに市区町村に印鑑登録の手続きを済ませておかなければなりません。

印鑑登録は難しいものではありませんが、仕事の事情などで役所へ出向くことが難しい方もあります。

印鑑登録をしていない方は、利用を予定している公証役場に印鑑証明書の要否を事前に確認しておくことになります。

公正証書ごとに必要となる資料

本人確認に関する資料のほかにも、公証役場からは公正証書に記載する内容を確認する資料の提出を求められます。

例えば、公正証書に不動産を記載するときには「登記事項証明書」により不動産の表示と権利関係を確認します。

遺言をするときは、預貯金を相続させることが多くあり、そのときは預貯金のある金融機関の口座情報を確認できる通帳の写しを提出します。

また、依頼者が負担する公証人手数料を公証役場で算出するため、公正証書で契約する財産の評価額を確認できる資料も提出します。

ほとんどは写し(コピー)を用意することで足りますが、原本を求められることもありますので、念のために事前に確認をしておきます。

離婚契約

離婚契約の公正証書を作成する際には、離婚を前提として夫婦(であった)二人の間で契約を行いますので、二人の婚姻事実を確認するために戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本には婚姻又は離婚した事実が記載されているためです。

また、養育費を定めるときには、対象となる子どもを確認できます。

離婚前であると一つの戸籍謄本で足りますが、離婚後になると戸籍がわかれますので、元夫と元妻の二つの戸籍謄本になります。

また、不動産の財産分与をするときは、登記事項証明書、固定資産評価額を確認できる資料が必要になります。

そのほか、債権、動産などの財産分与では、必要に応じて確認できる資料を公証役場へ提出します。

なお、離婚時年金分割の合意をするときは、それぞれの年金手帳の写し、「年金分割のための情報通知書」が必要になります。

内縁関係の解消

内縁であることは戸籍上に記載されませんので、戸籍謄本は不要になります。

なお、財産分与については、離婚の場合と変わりありません。

婚姻費用の分担契約

公正証書契約をする二人が婚姻関係にあることを確認するため、戸籍謄本が必要になることがあります。(公証役場によります)

婚姻費用の分担を定めるだけの契約であれば、そのほかの資料は必要になりません。

夫婦の誓約

夫婦の誓約を公正証書にする場合は慰謝料の支払いをするときであり、特別なことを定めない限り、ほかに資料は必要になりません。

不倫の示談書

不倫を原因とする示談契約では、「慰謝料の支払い」と「不倫関係の解消」が契約の中心になりますので、特別な資料は必要となりません。

遺言書

遺言者、財産を相続させる対象者について、戸籍謄本が必要になります。

もし、相続人ではない者に財産をのこすときは、その者(受遺者)を特定するために住民票などが必要になります。

財産に関して、登記事項証明書、預貯金通帳の写しなどが必要になります。

各公証役場での確認が必要になります

公証役場へ公正証書の作成を申し込むときに必要となる資料は、公正証書に定める内容、担当公証人の判断によっても異なります。

したがいまして、実際に公正証書を作成することが決まり、その準備をすすめるときには、作成に予定している公証役場に可能な範囲で書類の確認をしておきます。

また、公証役場へ申し込みをしてから追加書類を求められたときは、速やかに不足書類を集めて提出しなければなりません。

それでも、そうした書類をすべて提出することで公証人の確認を得られますので、依頼する側としては公正証書の作成を任せるうえで必要なことになります。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

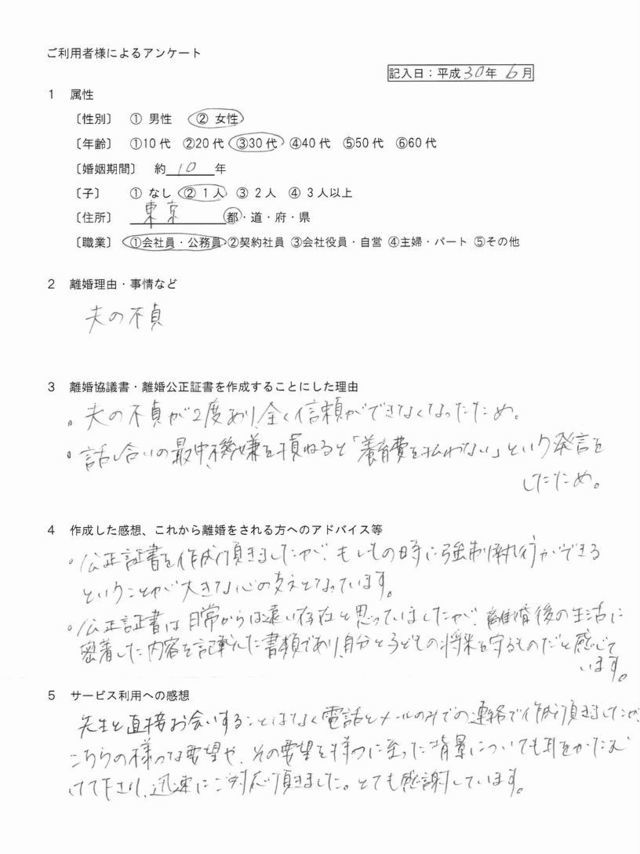

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】