公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

離婚と住宅ローンの問題

結婚してから購入した住宅があるときの離婚では、二人の共同財産である住宅を財産分与でどう整理するかを決めることが重要な課題となります。

そのときに返済中の住宅ローンがあれば、住宅の登記上の所有者名義を変更することに金融機関から制約を受けるため、難しい判断を求められることもあります。

協議離婚における住宅、住宅ローンの整理は、二人の希望、経済力、住宅の評価などを踏まえて最終判断をします。

なお、住宅と住宅ローンについての整理方法が決まったときには、それを離婚協議書、公正証書に定め、双方で明確にしておくことも大切になります。

住宅ローンへの対応

協議離婚をすすめるときに返済中の「住宅ローン」があれば、それを財産分与のなかで整理することが必要になります。

住宅ローンを借りるときは、夫婦二人で協力すればすべて返済できると考えますので、離婚するときの返済方法までは全く意識していません。

しかし、現実に住宅と住宅ローンの整理を考えなければならない段になると、住宅の市場評価額、住宅ローン契約の形態などをあらためて確認し、対応の方法を検討することになります。

婚姻中に購入した住宅は、夫婦の共同財産となり、離婚時に整理すべき課題の一つとなります。

離婚時に共同財産の住宅をどう整理する?

夫婦は、結婚してからの年月を重ねていく過程で、子が授かったことなどを契機とし、将来の家族生活を見据えて住宅(持ち家)の購入を検討します。

また、できるだけ良好な住環境の下で子育てを行いたいと考えて住宅を購入する夫婦は実際にも数多く見られます。

そうした夫婦のほとんどは、銀行等金融機関、住宅金融支援機構から住宅購入の資金を調達することになり、いわゆる住宅ローンを利用します。

住宅ローンを利用するためには、安定した収入のあることが前提条件となることから、夫を契約名義人にして住宅ローンを利用することが多くなります。

住宅ローンの契約者(債務者)を夫(単独)とする場合、妻が住宅資金の一部を拠出しない限り、住宅の所有者(登記)名義は夫の単独(100%)となります。

ただし、住宅ローンの返済については、婚姻共同生活をおくる夫婦二人が協力して担っていくことが普通です。

もし、その後に離婚することになれば、夫の単独名義となっている住宅でも婚姻期間に住宅ローンの返済が行われており、または夫婦の預貯金から頭金を拠出していると、住宅は財産分与の対象財産となります。

住宅の購入資金を夫婦二人で拠出、負担している場合は、住宅は夫婦の共有名義になっていますが、離婚後も共有状態を維持していくことは一般的な対応でなく、離婚にあわせて財産分与の名目で単独名義へ変更したり、市場で住宅を売却してその代金を財産分与で精算することが見られます。

また、二人とも仕事に就いていることで住宅ローンを連帯債務、ペアローンの契約で借りたり、一方が債務者となり他方が連帯保証人になって借りることもあります。

連帯債務、ペアローンの契約であるときは、住宅の所有者は共有になります。

住宅は財産評価額として高く、住宅ローンの残債があることも多く、夫婦の共同財産、債務のうちでも住宅と住宅ローンは大きなウェートを占めます。

そのため、持ち家のある夫婦が離婚するときは、住宅、住宅ローンを中心に財産分与の対応を組み立てなければならなくなります。

その対応としては複数の選択肢が存在するため、夫婦はどのように財産分与を定めるか深く悩むことになるのです。

離婚の公正証書

現状の権利義務を確認する(住宅の登記名義、住宅ローン契約の形態)

財産分与における住宅の整理対応を考えていくには、まずは住宅と住宅ローンについて現状(登記、契約)を正確に把握することから始めます。

住宅が夫婦の共同財産であるという認識はあっても、不動産登記上で所有者名義が単独又は共有のいずれになっているか、その記憶が曖昧であることも珍しくありません。

住宅を購入したり、注文して住宅を建築した当時の資料を保管してあれば、そこに当時の契約情報を確認できる資料が含まれていると思われます。

そうした資料を探しだし、住宅の所有者名義、所有権の持分などを確認します。

また、住宅ローン(借り換えを経ているときは、最新の住宅ローン契約)がどうなっているかも合わせて確認します。

現状を正しく把握できていなければ、住宅の財産分与について正しい方向で具体対応を検討することはできません。

〔基本情報〕

- 対象となる不動産(土地(複数の場合あり)、建物、区分所有建物、など)

- 登記名義(単独、共有(持分を確認))

- 住宅ローンの契約形態(単独債務、連帯債務、連帯保証あり、など)

住宅の現在評価額を把握する

財産分与は夫婦の共有財産すべてを対象としますので、まずは対象となる財産すべてを把握しなければなりません。

住宅、住宅ローンの整理方法を検討するときにも、住宅以外の預貯金、生命保険契約、株式ほかの金融資産などもあわせた財産の全体を踏まえることになります。

そして、住宅については、時価評価額(一般市場で住宅を売った場合に想定される住宅の値段)を把握することが必要になります。

住宅を売らないで財産分与の対応を組み立てる場合でも、第三者へ住宅を売ったならばいくらになるのかを確認しておきます。

不動産鑑定士から鑑定をとる方法も考えられますが、鑑定費は高額となりますので実際にとられることは稀であり、一般には、売却査定を複数社の不動産仲介会社に依頼して大まかな額を把握する方法がとられます。

特有財産から資金を拠出したとき

住宅の購入では、その購入代金の一部を一時金で払うことが一般に行われており、この一時金は「頭金(あたまきん)」とも言います。

婚姻してから貯めた預貯金から頭金を用意することもあれば、夫婦のそれぞれが自分の親から住宅購入資金の一部について贈与を受けたり、各自が結婚前に貯めていた資金を頭金に充てることもあります。

夫婦で協力して貯めた預貯金以外から住宅の購入に充てた資金は、住宅評価額の一部に特有財産(夫婦の共有財産とならない、一方の固有財産)が含まれていると考えられ、財産分与の整理では区分されます。

そこで、住宅の時価評価額(売却査定、周辺エリヤの売買事例など)から住宅ローンの残債を控除し、住宅の実質的な評価額を算出します。

そのうえで、財産分与の対象となる部分とそれ以外の部分に区分し、さらに支払済額に占める各拠出資金の割合に応じて各区分の額を算出します。

そうして住宅に関する評価額がわかったならば、そのほかの財産と合わせて財産分与の配分額、方法を検討します。

市場(第三者)売却による清算

財産分与のため住宅を不動産市場で第三者へ売却し、金銭に換えてから二人で清算する対応は多く見られます。

住宅を金銭に換えることで公平かつ明瞭に財産分与として精算できることは、売却対応における最大のメリットになります。

また、双方とも離婚時に大きな現金を得られるため、離婚して新生活を開始する資金を準備できることにもなります。

ただし、できるだけ高い価額で住宅を売却するためには提示する価額を徐々に引き下げながら売り出すことになり、売却が完了するまでに数か月を要し、離婚の成立を急ぐ場合は住宅について精算できる時期が離婚後になることも理解しておかねばなりません。

なお、住宅の売却時想定価額よりも住宅ローンの残債額が多い場合、その差額を埋める資金を用意できなければ住宅を売却することができません。

こうしたことから、住宅の売却を検討するには、住宅の売却時想定価額と住宅ローンの残債額を比べて前者が後者を上回っていることが普通は前提となります。

ただし、住宅の売却時に不足金が発生する結果になっても、預貯金などの財産から充当して精算しておく方もあります。

どちらか一方を住宅の所有者とする

夫婦のどちらか一方が離婚後も同じ住宅に住み続けたいという希望を持っている場合、その希望者の側が住宅を取得するという整理方法は有力な選択肢となります。

こうした整理を行うときは、普通には、住宅を取得する側が住宅ローンの残債すべてを返済することを条件とします。

住宅を取得しない側が住宅ローンの残債を負うことは、財産分与として公平を欠くことになるからです。

そのため、住宅を取得したくとも、その本人に住宅ローンを返済していける資力がなければ、住宅を取得することは難しいことになります。

しかし、資力が十分になくても住宅を取得するケースもあり、そうした場合は取得する側が自己名義で住宅ローンを組むことができず、相手側の契約名義となっている住宅ローンをそのまま引き継いで返済していく対応になります。

住宅ローンの契約名義となっている側には良い条件となりませんが、諸事情を踏まえてそうした整理が行われることもあります。

住宅を共有名義のままにしておくことは?

婚姻しているならば、住宅を夫婦の共有名義のままとしていても直ちに問題となることはありません。

しかし、離婚した後も住宅を共有名義のままにしておくことは、住宅の処分、使用に関して両者の協議、合意が要ることになり、二人の関わりが解消できません。

また、どちらか一方が死亡すれば、他方の所有者と死亡者の相続人が住宅の共有者になり、住宅の維持管理、運用を続けていくうえで煩雑さが増します。

こうしたことから、離婚後の一定期間は一方が住宅を使用するために共有のままとし、使用が終わった後に住宅を市場で売却する整理をとる場合以外には離婚後も共有状態を維持する事例は珍しいことになります。

住宅ローン契約の形態は?

住宅ローンを借り入れる条件(返済利率、連帯保証人を付ける義務など)は、購入する住宅の評価額、利用者の収入によって違ってきます。

住宅を購入する時点では将来に離婚する可能性までを考慮しませんので、住宅ローンの契約条件をあまり深く考えないものです。

どうしても、希望する住宅を購入することに気持ちが集中し、融資枠を大きくしたいと考えます。

そのため、借入額を大きくできるよう二人で住宅ローンを契約することもあります。

しかし、購入後に離婚することが決まったときには、住宅ローンの契約条件が二人にとり重要な意味を持ってきます。

離婚時に住宅ローンを完済できていなければ、話し合いによって離婚後は二人のどちらか一方が住宅ローンを返済していくことになります。

夫婦の話し合いでどちらが住宅ローンを返済するかを決めることはできますが、そこで決めた内容が住宅ローン契約と異なる場合、住宅ローンの貸手である金融機関の承諾を得なければ、金融機関に対し効力が及びません。

つまり、もし住宅ローンの返済が滞る事態になれば、金融機関は住宅ローン契約に基づいて債務者、連帯債務者、連帯保証人に対し全額の返済を求めてきます。

たとえ、実質上は住宅を所有していなくても、住宅ローンの債務者等になっていれば、法律上では住宅ローンの返済義務を負うことになります。

そのため、離婚時に住宅ローンを返済していく方法を夫婦で話し合うときは、住宅ローンの契約条件を踏まえて対応することも大切になります。

住宅ローン契約の形態によって、離婚時の対応方法は違ってきます。

「単独名義」で借り入れているとき

夫婦のどちらか一方の単独名義で住宅ローンを借り入れることも多くあります。

その場合、離婚後にも住宅ローン契約の名義人が住宅ローンを返済することになれば、金融機関との契約上で問題は生じません。

しかし、住宅ローンの契約名義人とは異なる者が離婚に伴って住宅の所有者となり(たとえば、夫が住宅ローンの名義人であるときに妻が離婚後に住宅の所有者となる)住宅の所有権移転登記をするときは、住宅を貸し付けた金融機関から契約上は所有権移転登記について事前に承諾を得る必要があります。

そうしたとき、金融機関に承諾するよう求めても、普通には認められません。

このため、住宅ローン契約を遵守するならば、住宅ローンの完済までは住宅の所有者名義を変更することができません。

ただし、金融機関に契約違反の事実が発覚すれば、住宅ローン残債全部の返済を求められる可能性もありますが、一括返済する資金を用意できる場合などには、金融機関から承諾を得ずに本人の判断で住宅の所有者名義を変更することも行われています。

こうした金融機関からの承諾を得ない住宅の名義変更は、あくまでも自己責任のもとで対応することになります。

「連帯債務」で借り入れているとき

夫婦の双方に安定した収入がある場合、連帯債務契約により借り入れることで住宅ローンの借入総額を増やせるため、連帯債務契約で借り入れることもあります。

連帯債務契約では、夫婦の双方に住宅ローンを返済する契約上の義務があります。

離婚後にどちらか一方が住宅を使用するときは、他方が住宅ローンを支払うメリットはなくなりますが、住宅ローン契約上では両者に返済義務が残っています。

住宅を使用しない側を住宅ローン契約上の返済義務を負う地位から外すには、住宅ローンを借り換えることなどで対応することになります。

しかし、借り換えなどで住宅ローンの残債を一括して返済できなければ、住宅ローンの契約とは区別して、二人の間で住宅ローンの返済に関して取り決めておくだけにとどめて住宅を一方が所有することにします。

「連帯保証」で借り入れているとき

住宅ローンの利用にあたり、債務者の収入だけで返済能力が十分にあると金融機関から認められない場合、連帯保証人を付けて住宅ローンを借り入れることもあります。

連帯保証人は、債務者本人が住宅ローンを返済できなくなったときに本人に代わって返済する義務を負います。

そのため、連帯保証人は、離婚することで住宅から出ることになれば、連帯保証人から外して欲しいと望みます。

離婚した相手の支払い保証までは受け入れられないと考えることが普通です。

連帯保証人は、住宅ローン債務を保証できる経済力があることが条件となりますので、そうした経済力を備えた債務者の親などへ連帯保証人を変更して対応するケースもあります。

もし、離婚する配偶者に代わって連帯保証人となる候補者がいるならば、住宅ローンを借りている金融機関に対し連帯保証人の変更契約を申し込み、その可否について審査を受けることになります。

「ペアローン」を利用しているとき

夫婦二人がペアとなって借り入れる住宅ローンをペアローンと言い、一般に高額物件を購入するときに利用されます。

二人のそれぞれが債務者となって住宅ローン契約を結び、住宅は共有となります。

こうしたペアローンを利用中に離婚することになれば、住宅を共有から単有にし、それに合わせて所有者でなくなる者を債務者としている住宅ローンの返済を他方が引き受けることになります。

そうした住宅ローンのン引継ぎができれば、整理をしやすいのですが、住宅の所有権を取得する者が他方の住宅ローンを引き受けられるほどに収入がないときには、その整理が面倒なものとなります。

住宅所有者の登記名義の変更

住宅を仲介会社などを通じて市場で第三者へ売却するときは、売買契約によって住宅の所有権移転登記を行います。

財産分与の対応として、住宅を売却せず、夫婦のどちらか一方が住宅の所有者となることを決めたならば、その所有者を不動産登記に反映させることになります。

たとえば、夫を所有者として登記している住宅を妻が財産分与で取得するのであれば、所有権の登記を夫から妻へ変更しておきます。

そうして新たな所有者として登記しておくことで、所有者の権利が保護されます。

もし、妻へ名義を変更しないでおくと、もしも離婚後に元夫に金銭トラブルが起きたときなどに住宅に担保権を付けられてしまう恐れもあります。

なお、財産分与を原因とする所有者名義の変更登記の手続きは、離婚の成立後にはじめて可能になります。

そして、住宅ローンを返済中である住宅では、住宅ローン契約において、住宅ローンを貸りている金融機関から名義変更について承諾を得なければなりません。

しかし、住宅ローン契約者の判断により、そうした金融機関からの承諾を得ることなく住宅の登記名義を変更しているケースもあります。

そうした登記も手続上は可能であり、金融機関等との間で問題化しない限り、権利保全の観点から有益となるためです。

登録免許税など

登記されている所有者の名義を変更する登記には、登録免許税がかかります。

財産分与として登記する場合は、対象とする不動産の固定資産評価額の2パーセントに当たる金額が登録免許税となります。

不動産の価額は高いため、この税金は意外に大きな額となります。

なお、不動産の名義変更を受けるときには原則として不動産取得税が課税されますが、財産分与では免除されるケースも多くあります。

所有権移転等の登記手続きを司法書士へ依頼して行うときには、税金とは別に司法書士に対する報酬の支払いが生じます。

住宅の財産分与がある場合、こうした諸費用の用意も必要になります。

住宅の財産分与、住宅ローンの変更などに対応する離婚協議書の作成サポート

協議離婚のときに財産分与で住宅の所有者を変更したり、住宅ローンの借り換えなどを行うことで、そうした取り決め事項を定めた離婚協議書が必要になることがあります。

そのとき、住宅の財産分与、住宅ローンの借り換えなどに対応した離婚協議書の作成に多くの実績を有する専門行政書士が、あなたの離婚協議書を作成します。

ご相談いただきながら、安心できる離婚契約書を作成できます。

なお、メール、電話だけのやり取りでも、サポートをご利用になれます。

『離婚で希望されている住宅の譲渡、住宅ローンの借り換え等を踏まえて、銀行等へ提出できる離婚協議書を作成させていただきます。』

日本行政書士会連合会所属

特定行政書士 塚田章

協議離婚など家事分野専門

日本カウンセリング学会所属

JADP認定上級心理カウンセラー

県立柏高校、埼玉大卒業後

独立行政法人、生命保険会社など勤務

『住宅の譲渡、住宅ローンの返済等に関する離婚協議書を作成します。』

協議離婚することになって住宅ローンを借り換える手続きをすすめるときに銀行等から求められる離婚協議書について、ご希望、個別事情を踏まえながら対応を相談させていただき、それを整理して離婚協議書に作成させていただきます。

住宅とローンの整理以外にも、協議離婚において養育費、財産分与などの取り決めがあれば、それらを契約として整理することが必要になります。

また、離婚することが決まったときには、お互い早く離婚の手続きをすすめ、新しい生活へ移行したいと考えられるものです。

そうした気持ちが急ぐなか、普通に生活している個人の方が正確な離婚協議書を作成することは、なかなか容易ではありません。

そうしたとき、専門家が第三者の立場から内容を整理しながら離婚協議書の作成をお手伝いさせていただきます。

お忙しい方でも、メール連絡のやりとりによって離婚協議書の作成をすすめることができます。

ご希望がありましたら、本ページの下方にありますお問い合わせフォームからご照会ください。

ご縁がありましたら、よろしくお願いします。

離婚専門家による離婚協議書等の作成サポート

離婚する際に、返済中の住宅ローンに関する取り決め(誰が返済するか、契約の変更、借り換えなど)を行うときは、あとで金銭トラブルが起こらないよう、財産分与として取り決めた住宅の権利、住宅ローンの返済者、方法などの取扱いについて離婚協議書(「離婚の公正証書」を含みます)に作成しておくことが安全となります。

また、金融機関等に住宅ローンの借り換え、契約の変更を申請するときに、金融機関等から離婚協議書の提出を求められるケースも多く見られます。

住宅、住宅ローンに関する条件を含めた離婚協議書を個人の方が正しく作成するには難しいところがありますので、その作成を実務に慣れた専門家に任せることで金融機関等との協議を円滑にすすめることができます。

当事務所では、これまで金融機関等に対応できる離婚協議書、公正証書の作成に数多く携わってきておりますので、以下に説明するサポートのご利用を検討ください。

サポート料金

離婚協議書の作成サポート (金融機関等との調整に応じた修正、相談対応サービス付) | 3万4000円(税込) |

|---|---|

公正証書の作成サポート (修正、相談対応の加え、公証役場への申し込みサービス付) | 5万7000円(税込) |

〔離婚協議書の作成サポートの概要〕

- 財産分与を含む離婚の条件をお伺いしましてから、まずは離婚協議書の案文を作成します。その後、案文に修正を加えながら、離婚協議書を仕上げていきます。

- ご夫婦のお話し合いによって条件に変更が生じれば、それを反映させた離婚協議書の案文を作成します。(変更・修正に手数料はかかりません)

- サポート契約期間は1か月間ありますので、ご夫婦の間で取り決めることについて十分にお話し合いをいただくことができます。

- 住宅と住宅ローンの整理方法ほか、養育費、財産分与、慰謝料等の支払いなど、離婚協議で決めることについて分からない点がありましたら、お聞きいただくことができます。

〔公正証書の作成サポートの概要〕

- 離婚の条件をお伺いしましてから、公正証書とする契約案文を作成します。そして、契約案文に修正等を反映させて完成させます。

- 契約案が固まりましたら、公証役場への申し込みに必要となる資料をご用意いただきます。そして、当事務所で公証役場へ公正証書の作成を申し込みます。

- 公証役場で準備ができましたら、当事務所で事前に予約した日時にお二人で公証役場へお出向きいただくことで公正証書が完成します。

〔お申し込みの方法〕

本ページの末尾(下の方)に記載されています「電話番号」または「フォーム」から、離婚協議書の作成サポートをご利用になりたい旨をご連絡ください。

ご利用の流れ、手続きなどをご案内させていただきます。

もし、ご利用に関してご不明な点がありましたら、その際にお聞きください。

ご相談は、サポートのご利用者を対象としています

財産分与で住宅、住宅ローンについて整理する方法などを相談したいというお申し出を多くいただきますが、ご相談の対応には前提の事実、情報(住宅の所有権、住宅ローン契約の形態)の確認が必要となります。

また、すでに銀行等と協議中である方も少なくありませんので、その状況などについても確認させていただくことになります。

重要な不動産に関する手続の判断に影響するご相談になりますので、その対応については、当事務所と委任契約を交わしているサポートご利用者の方に限らせていただいております。

もし、ご相談だけを希望される場合は、有料相談となりますことをご理解ください。

こちらから、お問い合わせいただけます

お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。

メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。

また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。

※とくに、hotmail、docomoは、送信できない、受信を確認できないことも起きていますのでご注意ください。

以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。

電話番号のご記入は、迷惑メールを防止するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。

【ご確認ください】

お問い合わせ内容は「離婚協議書、公正証書の作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。

離婚で定める条件(住宅、住宅ローンの財産分与での対応など)、契約書の記載方法、手続、書類についてのご相談、個別説明は、公正証書作成サポートで対応せていただいております。

お問い合わせの範囲外となる事項、内容については、フォームからご連絡をいただきましても返信できませんことをご承知ねがいます。

離婚協議書を作成するサポートについてのご質問例

離婚で住宅ローンを借り換える予定をしている銀行から審査のため提出を求められた離婚協議書を作成してくれるのですか?

借り換えなどで銀行等から求められる離婚協議書を作成します。

離婚に合わせて住宅ローンを借りるとき(たとえば、配偶者名義で借りている住宅ローンを自分名義の住宅ローンに借り換えるとき)、銀行等から審査のために離婚協議書の提出を求められることがあります。

銀行等が住宅ローンの貸付を検討するにあたり、住宅の財産分与、住宅ローンの負担契約などを確認することが目的です。

借り換えの審査を目的として銀行等へ提出する離婚協議書を、あなたの要望、事情を踏まえて、これまで銀行等に対応する離婚協議書を作成してきている専門行政書士が作成します。

銀行等との協議で離婚協議書の内容に変更が必要になったときは、その変更に対応してもらえますか?

サポート期間、何度でも離婚協議書の修正に対応します。

銀行等から離婚協議書の提出を求められたときは、住宅ローンの借り入れに合った離婚協議書を作成することで対応できることが見られます。

お申し出の内容に基づいて離婚協議書案を作成させていただきます。

その案文を銀行等に提示した結果、離婚協議書の記載内容に変更が必要となった場合は、その旨をお申し出ください。

できるだけ速やかに変更を反映させた離婚協議書を作成いたします。

なお、離婚協議書作成サポートには対応期間の保証が付いてますので、保証期間であれば、何度でも必要となる修正に対応いたします。

住宅ローンの借り換えに関する事項以外(養育費、慰謝料等)についても、離婚協議書に記載できますか?

記載することができます。

離婚協議書には、離婚するにあたって夫婦で取り決めが必要となる全ての事項について記載できます。

たとえば、未成年のお子様のある場合、養育費、面会交流について離婚協議書に定めておく必要がありますので、そうした事項についても記載できます。

なお、サポートがスタートしますと、具体的な記載する事項、その内容についてお伺いさせていただきます。

その際に何か分からないこと、心配なことがありましたら、ご相談ください。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

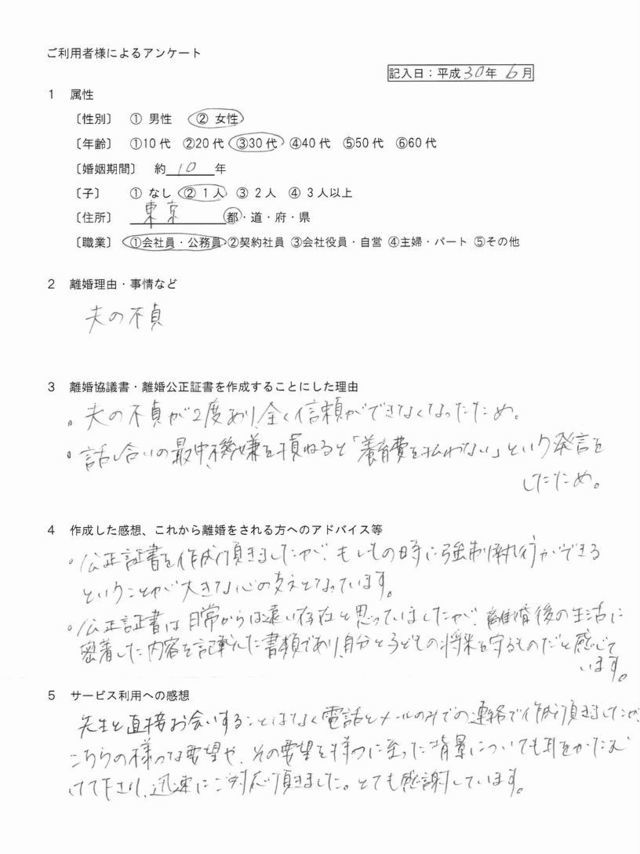

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】