公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

家を借りる

離婚するとき、夫婦の共有財産である家については、金銭に換える目的で第三者へ売却しない限り、二人の共有としないでどちらか一方が取得することが普通です。

そして、家を取得しない側が離婚後家に住むことも、双方の合意があれば可能です。

そうしたとき、家の使用について使用貸借、賃貸借等の契約を結んで権利義務の関係を明確にしておくことも大切になります。

離婚した後にも相手が所有者となる家に住み続けるには、家の使用契約がいります。

財産分与について話し合い、一緒に住んでいた家を相手が持つことになります。ただし、離婚してもしばらくは私がその家に済むことを相手が了承しています。何か手続きが必要でしょうか?

離婚した以降は相手から家を借りることになりますので、借りることの合意について契約書にしておきます。また、借りる期間、賃料の有無などを契約書で明確にしておくことが大切です。

契約している住宅ローンの返済などの事情から、その家に住まないけれども、財産分与で家を取得することもあります。

その一方で、家を取得しないけれども、離婚後も同じ家に住み続けたいという希望も見られます。

とくに、妻の側が子育てを続けていくうえで住環境を変えたくないと考えることは多くあります。

そのため、離婚条件の協議をすすめるなかで、家の所有者と使用者を別々にすることで合意するケースもあります。

離婚しても双方の関わりが完全に解消しなくなりますので面倒だとという考えもありますが、双方で納得すれば、そうした整理をつけることも可能です。

一般に、家に住める権利または家を貸さなければならない義務は、当人にとって重要な権利、義務となります。

離婚するときに双方で話し合いがついたとしても、離婚後の当人の経済的事情などから、一方が離婚時の合意を変えたいと考えることも出てきます。

そのときの対応では、離婚時における家の貸借条件がどのようになっているかという点が重要になります。

家の貸借に関する契約書が存在していなければ、借りている側は家から出ていかなければならなくなる可能性もあります。

また、家の貸借について主要な条件を決めていないと、双方の利害が対立してトラブルになる恐れがあります。

もし、トラブルとなれば、その解決に多大な労力を要することになります。

そして、話し合いで解決できず、裁判で決着を図ることになれば、弁護士費用などの経済的な負担も生じます。

そうした事態にならぬよう、離婚で家を貸借するときは、離婚の公正証書等における契約に入れ込んでおくことで対応もできます。

公正証書等の作成には手間もかかりますが、離婚してからトラブルが起きたときに対応するよりは、ずっと少ない労力で済むはずです。

家を貸借する契約の条件項目については、貸借に関する標準的な契約書をもとに決めていくこともできます。

双方にとって重要な契約となりますので、面倒がらず契約書を作成しておくことをお勧めいたします。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

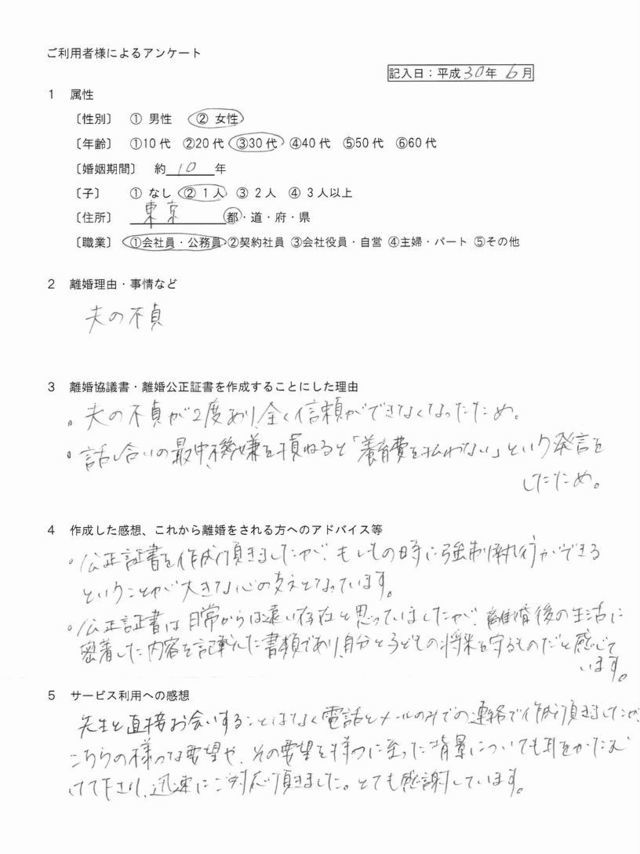

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】