公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

養育費

未成年である子どもを持つ夫婦が離婚する場合、離婚に伴い親権者となる親が子どもを引き受けて監護養育し、もう一方の親は、親権者となる親に対して子どもの監護養育に必要となる費用の分担金を収入に応じて払います。

この分担金は法律上で「養育費(よういくひ)」と言われ、一定額の毎月払いが基本となり、さらに進学や医療に要する一時的な費用も別枠の養育費となります。

協議離婚するときは、養育費の月額、支払い終了時期、進学や医療に関する特別な費用の分担について父母間で協議して取り決めておきます。

子どもの生活等にかかる費用は、父母で分担します

協議離婚の成立に伴って父母のどちらか一方だけが子どもの親権者になります。

日本の法制度では、婚姻している期間は父母の二人による「共同親権」になりますが、離婚してからは父母一方による「単独親権」へ移行します。

ただし、離婚で非親権者となる親側も、子どもの実親であることは変わりませんので、離婚後も法律上では子どもを扶養する義務を負い続けることになります。

つまり、子どもの日常生活、教育又は医療などにかかる費用は、親権者だけではなく、非親権者の親も共に負担しなければなりません。

そうしたことから、非親権者は親権者に対し「養育費」の名目で負担金を支払います。

養育費は子どもの生活費に充当するお金となることから、毎月払いが基本になります。

また、離婚にあたり父母の間で子どもの養育費を決めるときは、あわせて離婚後に非親権者となった親が子どもと会う面会交流(めんかいこうりゅう)の実施方法についても決めます。

養育費の取り決め

父母それぞれの収入を踏まえて、双方の話し合いで養育費の支払い条件を決めることになります。

養育費は、いつまで支払う?

養育費の支払い対象となる子どもは、法律上で「未成熟子」と言われます。

未成熟子とは、子どもの年齢または精神的な成熟度からみて、一人で経済的に自立して社会生活を営むことをまだ期待できない状態にある子どもになります。

こうした未成熟子を扶養する義務は、その父母に法律上で課せられています。

なお、子どもの年齢だけでは未成熟子であるか否かを判断することはできず、未成熟子は未成年と同じ定義ではありません。

たとえば、年齢上は成人(18歳)に達していても、まだ学生であったり、身体または精神に障がいがあることで就業して自立することができないことで、未成熟子と見なされることもあります。

したがって、協議離婚して非親権者となった親が子どもが何歳になるまで養育費を払い続けるべきかは、子どもの状況によって異なります。

養育費の支払いを終了する時期(支払い期間)は、父母間の協議で決めることができ、協議離婚では家庭裁判所を利用しないで父母の間で決めているケースがほとんどです。

そして、一般には「20歳になるまで」「大学等を卒業するまで」などと養育費の支払い期間を定めます。

いつまで養育費を支払うかは、父母の意向によるほか、子ども本人の進学意欲、父母の経済的な事情の変化などに影響を受けることになり、いったん取り決めた養育費の条件もその後に変更される余地があります。

なお、父母で協議しても養育費について決まらなければ、家庭裁判所の調停等を利用して決めることになります。

養育費はいくら?『算定表』とは?

養育費の月額をいくらとするかは、父母の間で協議して決めます。

子どもが幼ければ養育費を支払う期間は長くなり、子どもが高校生や大学生であれば、期間は短くなりますが学費の負担が生じますので、いずれも養育費の支払い総額は大きなものとなります。

離婚時における父母の信頼関係が破綻していないときは、それまでの生活水準、双方の収入などを踏まえ、現実に必要となる生活費を踏まえて養育費が決められます。

算定表は養育費を考える際に参考になりますが、給付水準が高いとは言えません。

もし、双方の信頼関係が破綻していると、双方の養育費に対する考えの違いから意見が対立し、話し合いが難航することもあります。

毎月の僅かな差額であっても、長期におよぶ養育費の支払いでは総額で大きな額の違いとなり、双方の経済的な負担が違う結果となるからです。

そうしたとき、一つの指標として「算定表」が参考に利用されることもあります。

算定表は、家庭裁判所における養育費の調停又は審判で使用される養育費の簡易的な早見表になります。

父母双方の収入、子どもの数、年齢により、養育費の月額を簡便に確認できます。

算定表は裁判官が集まって作成した資料であり、それ自体に法律上の根拠や強制力を備えていませんが、家庭裁判所で利用されている事実上の公式資料になります。

なお、弁護士会で独自の算定表を作成していますが、裁判所の算定表と比べると高額であるため、裁判所では採用されていません。

全期間の一括払いも可能です

養育費は、生活費を目的とした支払い金となるため、毎月払いが基本になりますが、父母の間で合意ができれば、一括払い、賞与併用払い(毎月払いのほか、賞与月には加算額を払う)とすることも可能です。

全期間について一括払いと定める事例は全体では少ない割合になりますが、離婚後には父母の間でお金のやり取り(関り)が生じないように離婚時にすべての金銭支払いについて清算してしまうことを目的に利用される支払い方法になります。

賞与併用払いは、養育費の支払い義務者が会社員であり、勤労収入に占める賞与の割合が高く、安定して支給される場合などに定められます。

ただし、賞与の支給額は会社業績により変動する面がありますので、養育費として支払う額については無理の生じない範囲で設定することが求められます。

特殊な支払い方法

毎月払い、一括払いとするほか、夫婦の共有財産である住宅を養育費の権利者となる側へ譲渡することで養育費の支払いに代える対応も行われます。

こうした対応は、養育費の前払い的な面もあり、養育費を受け取る側としては安全に養育費を受け取れると言えます。

ただし、譲渡される住宅について住宅ローンの返済が継続している場合には、その返済が不能となったときに住宅が競売にかけられることもあります。

また、毎月の現金払いが行われないことで、養育費を受け取る側は、毎月の生活費を自らの収入で得ていかなければなりません。

こうした点にかかる注意も必要になります。

公正証書を利用した養育費の支払い契約

子どもを持つ夫婦にとって養育費は離婚時に取り決めが必要となる条件になりますが、父母の間で養育費について協議が行われず離婚してしまうこともあります。

また、離婚時に父母間で養育費の支払いについて合意ができても、その合意がきちんと履行されない結果になってしまう可能性もあります。

養育費の支払い継続率が低い数値になっている現実については広く知られており、養育費について定めたときは契約書を作成しておくことが勧められます。

そうしたことから、お金の支払い契約の際に利用されている公正証書が、養育費の支払い契約でも利用されています。

離婚の公正証書で養育費の支払いを契約しておくと、養育費の支払いが滞ったときに、時間とお金のかかる裁判をしなくても、公正証書をもとに債務者(養育費の支払い義務者)の財産を差し押さえる強制執行の手続きをとることが可能になります。

裁判を行うには弁護士を利用することが一般的であり、その弁護士に対する報酬負担が重くなり、裁判の対応をとることが現実には選択しずらいこともあり、裁判を省略できる公正証書の利用は効果的な契約方法であると考えられています。

そうしたことから、契約した金銭の継続的な支払いが期待できる公正証書は、養育費の支払い契約にも多く利用されています。

将来における養育費の支払い条件の見直し等

養育費は、子どもの監護養育にかかる費用を父母で分担するお金になり、父母の収入、資産に応じて支払い条件を決めるという法律上の建前があります。

しかし、父母の収入は常に安定しているとは限らず、また、子どもが成長するに従って監護教育にかかる必要額も増加します。

こうしたことから、離婚する時に養育費の月額等の支払い条件を定めても、その後に養育費の条件を維持することが不公平となるまで当事者の事情が変わる(これを「事情の変更」と言います)と、養育費の見直しを行うこともあります。

例えば、父母の一方又は双方に収入額の大きな変動、失業、再婚を理由にして扶養家族の変動などが起きると、そうしたことは事情の変更にあたります。

また、子どもが病気や障害を持つことで監護養育しなければならない期間が延びることもあります。

こうした事情の変更が起きたことによる養育費の見直しは、法律上の考え方として認められる余地があります。

したがって、養育費は契約した後に変動する余地がある条件であり、いったん決めても最後まで条件が固定される性格でないことに留意して養育費を考える必要があります。

収入に占める養育費のウェートが高いときの注意

養育費を支払う側が高収入であり、かつ、養育費を受け取る側の収入額が低い場合、支払われる養育費は高額になります。

そうして養育費の額が高いとき、それが離婚の条件としても良く映ります。

しかし、対象となる子が自立できる年齢になれば、養育費の支払いは終了します。

そして、支払い期間の途中であっても、養育費を支払う側に再婚など事情の変更が生じれば、養育費が大きく減額されることもあります。

したがって、離婚時の養育費が高額となり、それを受け取る側の収入に占める養育費のウェートが大きくなっていると、養育費の終了、減額となったときの収入が大きく減少することになります。

そうした事態にも備え、離婚の成立後には、生活面で倹約したり、自己の収入額を上げていくよう努めることが大切になります。

特別の費用にかかる負担

養育費には、月額払いのほか、子どもが進学したときの学用品の購入費、学校への納入金、大きな病気や怪我をしたときの医療費などの特別の費用というものがあります。

特別費用は、養育費を取り決める時点では具体的な金額が判っていないため、その費用が実際に必要になったときに父母間で協議して分担額を決めることが一般的です。

ただし、父母間の協議で分担額、分担方法の大枠を事前に決めておくこともあります。

将来に大きな費用負担について話し合うことを避け、あらかじめ凡そでも負担について決めて起きた方がよいという方もあります。

なお、子どもが大学等へ進学する時期が間近に控えていれば、その負担方法を父母で決めることになりますが、大きな金額となることで、協議によって円滑に決めることが容易でないことが見られます。

家庭裁判所の調停、審判

離婚時に養育費を決めなければならないとき、父母間における協議が円滑にすすまないこともありますが、離婚後に養育費の条件を見直すときも同様です。

まずは、父母で養育費の見直しについて協議しますが、離婚した後に父母双方の事情が大きく変わることもあり、双方が相手方の状況を十分に理解して条件で譲歩することは容易なことではありません。

もし、父母の協議で決まらなければ、養育費の見直しを求める調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

変更する内容(支払い条件)が決まったら

養育費の支払い条件の変更が決まったなら、その変更された内容を父母の間でしっかり確認しておきます。

家庭裁判所で変更が決まった場合、家庭裁判所で調書等が作成されます。

その一方で、父母間の協議で変更が決まったときには養育費の変更契約書が自動的に作成される仕組みはありませんので、父母で変更契約書(公正証書)を作成します。

この契約書の作成を怠ってしまうと、変更後の条件による支払いが行われなかったときに、養育費が変更された事実を裁判所等に証明することが難しくなります。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

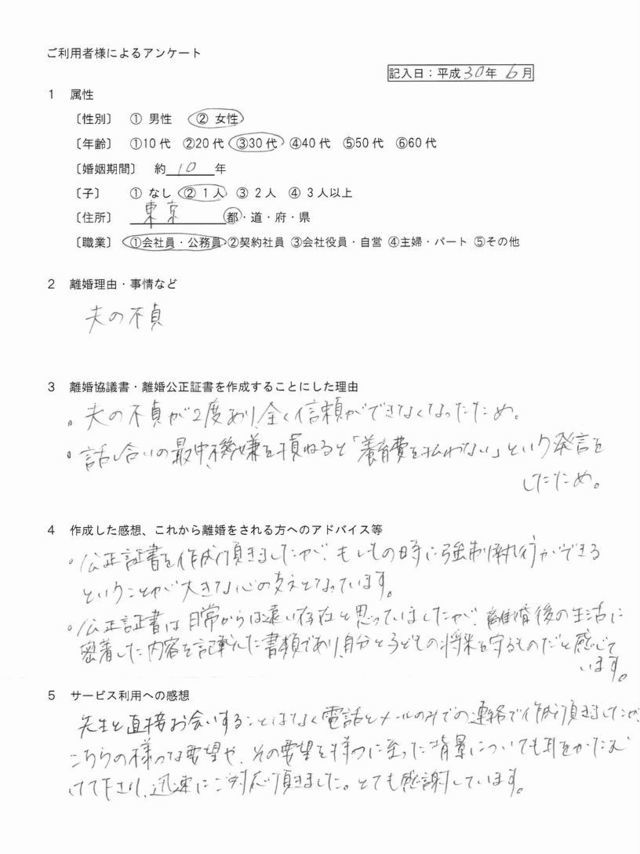

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】