公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

親権者と監護者

子どもが未成年であるうちは親権者である父母が代理人となって子どもの権利を守り、また、一緒に生活しながら子どもを監護養育することになります。

しかし、父母が離婚すれば、父母の二人による共同親権ではなく、いずれか一方の単独親権となるため、離婚の届出時に父母の一方を親権者に指定します。

原則として親権者は監護者を兼ねることになります。

ただし、父母の合意があれば、親権者とならない親を監護者に定めることも認められており、また、事情があって祖父母が監護者になることもあります。

離婚時における親権者の指定

父母が婚姻している間は、父母が共同して子どもの親権を行使します。

そうしたことを父母も普段は意識していませんが、法律上では父母の共同親権となっているのです。

しかしながら、父母が離婚すると親権を共同して行使することは困難となりますので、離婚時には父母のどちらか一方を親権者に指定することが法律で定められています。

協議離婚を届出する際には、未成年の子すべてについて親権者を指定することが法律で義務付けられており、親権者を指定できないと協議離婚できないことになっています。

このため、未成年の子どもをもつ夫婦が離婚するときは、子どもの親権者を決めることから離婚に向けた話し合いを始めます。

親権者が決まらなければ、離婚の届出を行うことができず、子どもの監護者も決まらないことで養育費や面会交流の条件も決められません。

こうしたことから、協議離婚する時には、まずは父母の話し合いで子どもの親権者を決めることが必須になります。

もし、父母間の協議で親権者が決まらないときは、家庭裁判所の調停を利用できます。

単独親権への変更

離婚する時には、父母のどちらか一方を親権者に指定することが法律に定められています。

監護者とは?

未成年の子どもは経済的に自立できない成長の過程にありますので、経済面も含め日常生活に関する面倒を親がみることになります。

このことを法律では「監護」と言います。

子どもの監護者は一般に親がなり、原則として親権者である親が子どもを監護することになります。

親権者の有する権限には、監護権も含まれています。

そして、特別な事情がない限り、親権者とは別に監護者を定めることはありません。

それでも、親の事情、意向によって親権者と監護者を各親に分けたり、子の祖父母を監護者にすることもあります。

そうしたときに監護者が持つ監護権は、親権から子の財産管理権を除いた部分がその権限になると考えられています。

監護者は、子どもと一緒に生活し、日常生活において世話をしたり、しつけ又は教育を施す役割を担うことになります。

親権者と監護者を分ける

離婚するにあたり子どもの親権者を父母のどちらにするかを父母間で協議するときに、なかなか折り合いがつかないこともあります。

親権者ではなくなって子どもと離れて暮らすことが寂しかったり、信頼できない相手に子どもを任せることに不安を抱くことなどが理由となり決まりません。

なかには、自分側に有利となる離婚の条件を相手方から引き出す駆け引きに子の親権を主張するケースも見られます。

親権者とならない代わりに養育費を支払わない条件を取り付けることも見られますが、そうした取り決めは、結果的に子どもの権利を侵害することになります。

親権について父母が真摯に話し合うことは良いことですが、相手との条件の駆け引きに利用することは親として避けるべきです。

また、解決の方法として、親権者と監護者を父母の間で分けて、それぞれが親権者又は監護者のいずれかになることで合意することもあります。

そうした合意をして離婚する夫婦も、少ないですが存在します。

一般には、親権者と監護者は同一であることが望ましいと考えられており、そうした前提で父母の間において離婚に向けた協議が行なわれます。

親権者変更についての父母間での取り決め

親権者を決める父母の話し合い、離婚の公正証書の作成などにおいて、将来に親権者を変更することについて何らかの条件(○○した場合は親権者を変更する、など)を合わせて取り決めようとする方があります。

離婚するに至った原因、経緯等を理由として父母の一方が親権者となる相手方に信頼を置けない状況にあるときなどに、そうしたことが見られます。

しかし、何かの条件を付けて親権者を指定することは認められないと考えられ、また、離婚時にいったん指定した親権者を変更するためには家庭裁判所における調停等の手続きを経なければなりません。

そうしたことから、離婚時における親権者の指定については、指定後は容易に変更できないという前提のもと、父母が子の福祉を慎重に考慮したうえで決めなければならないことになります。

親権者を変更する

離婚の届出時に指定した親権者は、その後に変更することも制度上は可能になります。

ただし、離婚時は父母の話し合いだけで親権者を指定することが認められますが、その後に親権者を変更するときは、家庭裁判所における親権者変更の調停又は審判の手続きが必要になります。

親権者を変更することは子どもに大きな影響を及ぼす重大な決定事項になりますので、必ず家庭裁判所が関与する仕組みになっています。

親権者の変更では、親権者となる親の監護能力や環境などに加え、子ども本人の意思、年齢、兄弟姉妹の状況などを要素として判断されます。

離婚時における親権者の指定をするときに、親権者の変更に関する条件を付けることを考える夫婦も見られますが、親権に制限を付けることはできません。

もし、父母の間でそうした取り決めしておいても、法的に効果はありません。

むしろ、将来に約束が履行されないときに父母の間で紛争になる恐れもありますので、無効な取り決めをすることは避けなければなりません。

申し立てに必要な書類(参考)

- 申立書及びその写し1通

- 標準的な申立添付書類

- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

※同じ書類は1通で足ります。

※もし、申立前に入手が不可能な戸籍がある場合、その戸籍は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※審理のために必要な場合、追加書類の提出を求められることがあります。

※手続きについては、家庭裁判所にご確認ください。

未成年後見人を指定しておく

離婚時に親権者となった親が子どもの成人前に死亡した場合、子どもの法定代理人となる未成年後見人を選任することになります。

親権者も未成年後見人のいずれも不在となる状態では、子どもの権利を守ることができません。

子ども本人又は親族などから家庭裁判所に対して未成年後見人の選任を申し立てることで、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。

なお、親権者は、遺言によって未成年後見人、監督人を指定しておくことも可能です。

当事務所においても、離婚後などにおいて、未成年後見人を指定する遺言公正証書を作成した実績があります。

もし、親権者が死亡して遺言が効力を生じたときは、未成年後見人となった者は市区町村へその届出を行ないます。

ただし、生存しているもう一方の親が子どもの親権者になることを家庭裁判所に申し立てることもできますので、そうなる可能性もあります。

そうなったときの対応については、家庭裁判所で判断されます。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

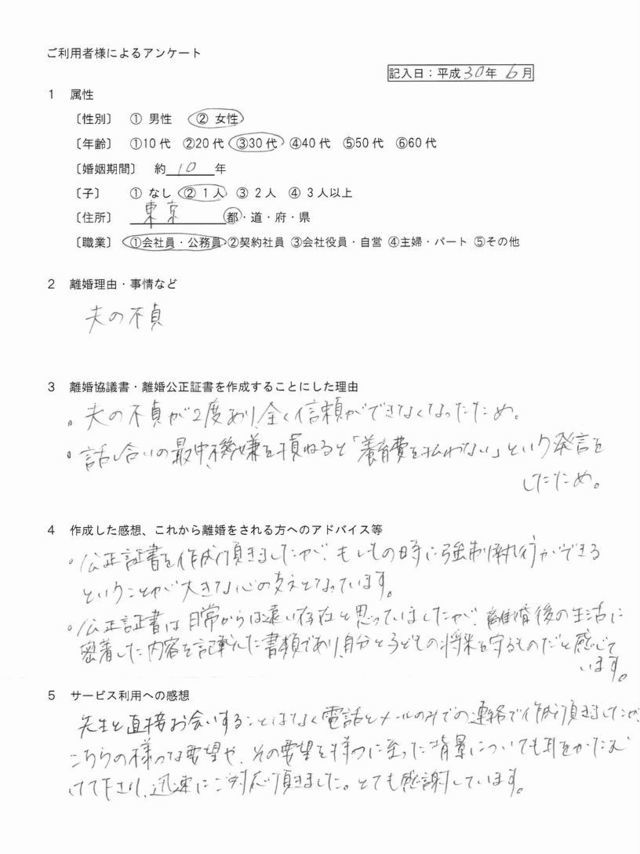

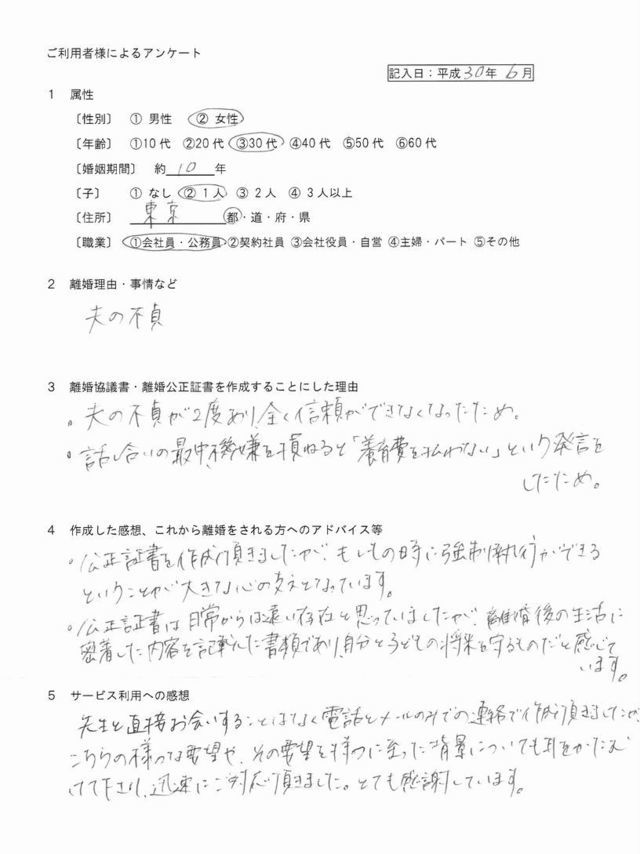

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】