公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

財産分与の決め方

離婚することで共同生活を解消する夫婦は、婚姻してから共同生活を送ってきた期間に二人が協力して形成した財産を離婚時に分割したり清算することになります。

この手続きを法律上で「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。

なお、財産分与の目的は、夫婦の共同財産を清算するほか、慰謝料の支払い、離婚後の一定期間に一方の生活を補助すること(金銭の支払い等)を含めることもあります。

財産分与

夫婦が協力して作ってきた財産を分割して清算することを「財産分与」といいます。

財産分与(ざいさんぶんよ)の目的とは?

結婚して夫婦として共同生活を始めると、少しずつ、家具、家電製品、収入から貯えた積立金(預貯金等)など、二人の財産が増えてくるものです。

また、生活が安定して軌道に乗ってくれば、自動車を購入したり、子が生まれることを契機として住宅を購入することもあります。

そうして増えた財産は、二人のどちらの名義であっても実質的には二人で築いた財産でになりますので、離婚することになれば、二人で分けたり、清算することになります。

こうした夫婦で協力して築いた共同財産を離婚時に清算する方法を「財産分与」として離婚契約で定めます。

財産分与は、「夫婦が協力して作った離婚(または別居)時の共同財産を二人で分けて清算すること」が主な目的になります。

また、共同財産を清算するほか、「離婚に伴う慰謝料の支払い」を含めたり、「離婚後の生活における一方の扶養補助」を目的として財産分与を行うこともあります。

そのほかに、「婚姻生活にかかった費用負担について精算する」必要があれば、それを財産分与で加味する(含める)こともあります。

このように、財産分与は、上記の目的を踏まえて定めることが可能になります。

財産分与の目的

- 夫婦で作ってきた共同(共有)財産の分割、精算

- 離婚の原因にかかる慰謝料の支払い

- 離婚後における生活費の補助(金銭の支払い等)

- 婚姻生活に関する費用負担の精算

夫婦の共同財産を清算する

財産分与の対象となる財産は、その名義が夫婦のどちらであるかにかかわらず、結婚してから夫婦で作り上げたものとなります。

一般には、次のような財産が財産分与の対象として存在します。

- 預貯金、株式、各債権、生命保険(解約時返戻金のある保険)など

- 勤務先の財形貯蓄、支払いが確実な退職金など

- 結婚してから購入した住宅

- 結婚してから購入した自動車

また、子ども名義で積み立てられた銀行の預貯金も、夫婦が資金を拠出して管理していれば、実質上は夫婦の財産であることから、財産分与の対象となります。

ただし、結婚する前から夫婦それぞれが有していた財産、結婚後に増えた財産でも相続または贈与を受けた財産は法律上で「特有財産(とくゆうざいさん)」として扱われ、夫婦の協力で形成された財産ではなく、財産分与の対象になりません。

夫婦の共同財産については、離婚時に二人で分けて離婚後は各人で所有します。言い換えますと、財産の共有状態を解消し、各財産の所有者が誰であるかを明確にします。

財産分与で分けた財産をもとに離婚後の生活を始めることもあり、婚姻期間が長くなっていた夫婦では財産額も大きくなることから、財産分与は重要になります。

このような共同財産の清算は、財産分与の中心的な目的となります。

慰謝料の支払い

夫婦のどちらか一方に離婚になったことに主な原因があるときは、離婚するときに慰謝料の支払いが生じます。

離婚の原因を作った側は、相手(配偶者)に不法行為をしたことになり、離婚することで精神的苦痛を受ける相手に対し慰謝料を払う法律上の義務を負うことになります。

こうしたとき、普通は「慰謝料」の名目で払われますが、この慰謝料を財産分与の名目に含めて支払うことも認められ、現実にも行われることがあります。

もし、離婚公正証書を作成するときに慰謝料の名目で金銭を支払うことがあると、どちらの側に離婚になった原因があるのかを公正証書から読み取ることができます。

そうしたことを避けたいときは、慰謝料の支払いに財産分与の名目が利用されます。

ただし、実際には、離婚の原因を第三者に他言したり、離婚時に作成した公正証書を夫婦以外に見せることは余りありませんので、本人の気持ち上の問題になります。

また、離婚に伴って夫婦の間で住宅を譲渡するときは、登記など税金面での事情から、財産分与の名目が使いやすいという面もあります。

なお、財産分与の名目で慰謝料を支払うときは、そのほかに慰謝料は請求しないことを離婚契約書(公正証書、離婚協議書)のなかで確認しておくことが大切になります。

そうしておかなければ、慰謝料に見合う金額を財産分与の名目で支払っているにもかかわらず、あとから離婚の原因について慰謝料の請求が起きる可能性があります。

補助的な扶養

離婚が成立することで夫婦であった二人の間には、お互いに相手方を扶養する(生活を経済面でたすける)義務は消滅します。

しかし、離婚しても一方が直ちに収入を得られない、得られる収入が少ない状況が見込まれる場合、離婚することで経済的に困窮し、生活を維持できなくなります。

こうしたとき、離婚する手続きを事実上ですすめられなくなりますので、離婚してもその後の生活に見通しを立てられるよう、離婚後に一方から他方に金銭を支払うことを条件として離婚することもあります。

十分な預貯金が共同財産にあったり、慰謝料の支払いを受けられる場合は、そうした離婚に伴って給付されるお金で生活を維持していくことができますが、そうした離婚給付が無いときは、離婚後の生活を補助する目的で金銭が支払われます。

こうした扶養を補助する目的で払われる金銭は、一般に財産分与の名目になります。

ただし、離婚時に一括金で払われるときには解決金の名目も使用されます。

なお、こうした離婚後の扶養の補助を目的とする財産分与は、離婚の成立から一定期間に定期金(月額〇万円など)を払う方法が一般的です。

婚姻費用の精算

一方が離婚すること決めると、離婚の届出を行う前から別居を開始する夫婦も少なくありません。

ただし、そうした別居を続ける期間も、夫婦には生活費を分担する義務があります。

別居期間に夫婦の一方から他方へ支払われる生活費の分担金を「婚姻費用(こんいんひよう)」と言います。

しかし、別居しているにも拘わらず、本来であれば支払われるべき婚姻費用がまったく払われていないケースも多くあります。

過去の婚姻費用の不払いが存在していると、夫婦の間で不公平な状態にありますので、離婚時にそうした婚姻費用の不払いがあれば、婚姻費用を精算することもあります。

そうした婚姻費用の精算金の支払いを財産分与の名目に含めて行なうこともあります。

債務(借金、ローンなど)の清算

夫婦として共同生活を続けていく中で預貯金、住宅などの共同財産が形成されることもありますが、その一方で住宅、オート、教育ローン等の借金ができることもあります。

日常的な食料、生活雑貨などの購入にクレジットカードも利用されますが、そうした利用で出来た債務は婚姻生活のために支出した費用になりますので、利用者だけでなく、夫婦に返済する義務があります。

こうした婚姻生活にかかる費用を夫婦で負担することは、法律にも定められています。

また、自動車、住宅を購入するときにローンを利用することもあり、そうしたローンは実際上は夫婦で返済していきますが、債権者(返済を受ける者)に対し返済する義務はローン契約上では債務者となった者が負っています。

こうしたローンの残債が離婚時に残っているならば、その返済についても財産分与の中で対応しなければなりません。

ただし、狭い意味の財産分与は、プラス財産を対象として精算します。

その理由としては、借金、ローンなどのマイナス財産は、債権者から承諾を得ることなく夫婦の意向だけで返済者を変更することは認められないからです。

しかし、離婚することになれば、夫婦それぞれの生計はその後は別々になりますので、夫婦で借金を返済する方法(分担など)を取り決めておかなければ困ります。

そうしたことから、夫婦で作った借金があるときは、債権者に迷惑を及ぼさないように返済する方法を離婚時に夫婦で取り決めておきます。

財産分与の対応上では、プラス財産の全額からマイナス財産の全額を差し引いた残額を財産分与の事実上の対象額として評価します。

結婚していた期間に生活のために作られた借金は、離婚時に夫婦で話し合って返済方法を決めます。

遊興を目的にした借金

婚姻していた期間に作られた借金でも、遊興、個人で使用するぜいたく品の購入を目的とした借金は、その借金を作った本人がすべて返済しなければなりません。

もし、借金から何も恩恵を受けていない配偶者にも返済する負担を負わせることになれば、それは明らかに不公平となるからです。

遊興などを目的とした借金は、ほとんどは利用者名義となっていますが、他方の名義を無断で使用した借金があるならば、残っている借金の額に相当する金額を他方へ返済しなければなりません。

こうした借金の精算、返済の方法に関する確認についても、離婚時に行います。

そうした清算等の時期が離婚後になる場合は、その清算等の方法について公正証書等の契約書に作成しておいて履行を担保します。

夫婦の間における個人的な借金

婚姻生活に関する借金の精算は財産分与の中で行いますが、婚姻生活に関係のない個人的な目的による借金が夫婦の間に存在することもあります。

二人が結婚する前に作った借金は典型的なものとなり、結婚の機会に第三者(会社等)との借金を夫婦の間の貸し借りに置き換えて返済することが見られます。

そうした借金は本人に返済する義務があり、また、借金の返済にあてる資金は配偶者の特有財産であり、二人の共同財産ではありません。

夫婦の間に存在した貸し借りは、婚姻関係を続けている限りはそのままの状態となっていますが、離婚することになると、そのときに精算します。

ただし、離婚時に資金が不足して精算ができない状況あれば、離婚後に精算、返済することを離婚時に夫婦間で確認しておきます。

財産分与の決め方、方法

協議離婚では、財産分与の対象財産、配分する割合、配分の方法などを夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

離婚することが決まり、財産分与の方法を検討することになったら、対象となる財産を把握することから始めます。

結婚してから増えた財産と返済しなければならない借金、それらの金額、評価額を紙などに書き出し、財産分与の対象となる財産すべてを双方で確認します。

そのうえで、それぞれの希望を踏まえて財産分与の配分について話し合って決めます。

なお、財産分与では、特別の事情がない限り、夫婦で公平に半分ずつになる配分することが基本となります。

こうした基本的な財産分与の決め方を「2分の1ルール」といいます。

もちろん、夫婦の間に合意ができれば、配分割合を調整して6対4、7対3としたり、一方だけが財産すべてを取得することも可能です。

二人に間に離婚に向けた意欲に差がある場合は、離婚に消極的である側に多めに財産を配分することで離婚の合意を目指すことも行われます。

財産分与は離婚が成立することで生じるものですが、差し支えのない範囲で離婚の届出前に精算することも実務上で行われています。

財産分与の方法

- 2分の1ずつ(半分)に分ける『2分の1ルール』

- 協議がととのえば、夫婦で自由に配分を決められます

- 住宅は、住宅ローンの返済も含めて整理します

- 協議で決まらなければ、家庭裁判所の調停を利用します

住宅の取り扱い

財産分与の対象財産に住宅が含まれるときは、その対処方法に悩むこともあります。

住宅は半分ずつに切り分けることができないため、夫婦のどちらか一方がすべてを取得するか、第三者へ売却して代金を配分する方法が主に取られます。

離婚後も共有状態で住宅を維持していくことも理論上は可能ですが、維持管理の費用がかかるうえに費用の支出があるたびに分担金について話し合いが必要になり、将来に住宅を売却処分するときに双方の話し合いがまとまらないことも起こりますので、普通は共有を維持することは避けられます。

また、住宅ローンが返済中であると、住宅の整理と合わせて住宅ローンの返済方法についても同時に整理することが必要になります。

なお、住宅の財産分与については、本サイトの別ページで説明させていただきます。

離婚と住宅ローンの問題

離婚後も家に住み続けたい

財産分与の課税について

財産分与は、財産の名義を変更したり、引き渡すことで財産を贈与したと映るかもしれませんが、実質上は共同財産の所有者である二人の間で行う精算手続きに過ぎません。

そのため、財産分与を原因とした財産の移動は、原則は贈与税の課税を受けません。

ただし、例外として、財産分与として過大な額と評価される所有権などの移動、支払いについては、正当と認められる額を超過した分について課税を受けることになります。

また、不動産を対象とした財産分与において、その不動産の時価評価額が取得時よりも高くなっている場合は譲渡所得の課税対象になることもあります。

近隣の不動産相場が上昇しているときの不動産の財産分与では課税に注意します。

話し合いで決まらないとき

離婚になった事情(不貞行為、暴力など)から夫婦仲が相当に悪化している場合では、二人の話し合いで財産分与を決められない状況に置かれていることもあります。

こうしたときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、中立的な第三者(裁判所が指定する調停委員)を介して財産分与の整理をすすめていくことも可能となります。

ただし、家庭裁判所の調停で解決するためはある程度の期間を見込まなければならず、また、必ずしも本人の考えどおりに調停が進展しないこともあります。

「自分の希望を踏まえて裁判所が決めてくれる」と期待することはいけません。

財産分与が決まれば、公正証書、離婚協議書に

夫婦の協議で財産分与の方法などが決まったなら、それを離婚の届出までに公正証書、離婚協議書など離婚契約書に作成しておくことが勧められます。

とくに、離婚後の支払い、名義の変更、引渡しを行う財産については、離婚契約として明確に書面で固めておくことで、約束違反(不履行)が起きるトラブルを回避したり、もしもトラブルが起きたときの対応にも役立ちます。

公正証書を含めた離婚協議書の作成は当事務所でも対応いたしますので、財産分与の方法について相談しながら契約手続をすすめたい方はサポートをご利用ください。

財産分与にかかる契約書の作成サポート

公正証書のフルサポート (原案作成+役場申込み調整+相談) ※3か月のサポート保証期間付 | 5万7000円(税込) |

公正証書の原案作成サポート 離婚協議書作成サポート (作成+相談) ※1か月のサポート保証期間付 | 3万4000円(税込) |

お問い合わせ、お申し込みは、こちらから

お問い合わせには、以下のフォームをご利用いただけます。

メールアドレスのご入力、パソコンからのメールについて受信制限を設定していると、当事務所からの回答メールを受信できませんので、ご注意ねがいます。

また、回答メールが迷惑フォルダーに区分されることも多く起こりますので、メールの受信を確認できないときは、そうしたフォルダーもチェックしてみてください。

※とくに、hotmail、docomo、gmailは、送信できない、受信を確認できない事例が多く起きていますのでご注意ください。

以下のフォームに必要となる事項をご記入いただいた上「送信する」ボタンをクリックしてください。

電話番号のご記入は、迷惑メールを防止するためであり、こちらからお電話をお掛けして回答することはありません。

【ご確認ください】

お問い合わせは「財産分与の契約書(公正証書、離婚協議書)作成サポートのご利用に関すること」に限らせていただきます。

協議離婚でに定める財産分与の方法等についてのご相談、説明は、契約書の作成サポートで対応せていただいております。

ご照会対応の範囲外のお問合せには返信できませんことをご承知ねがいます。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

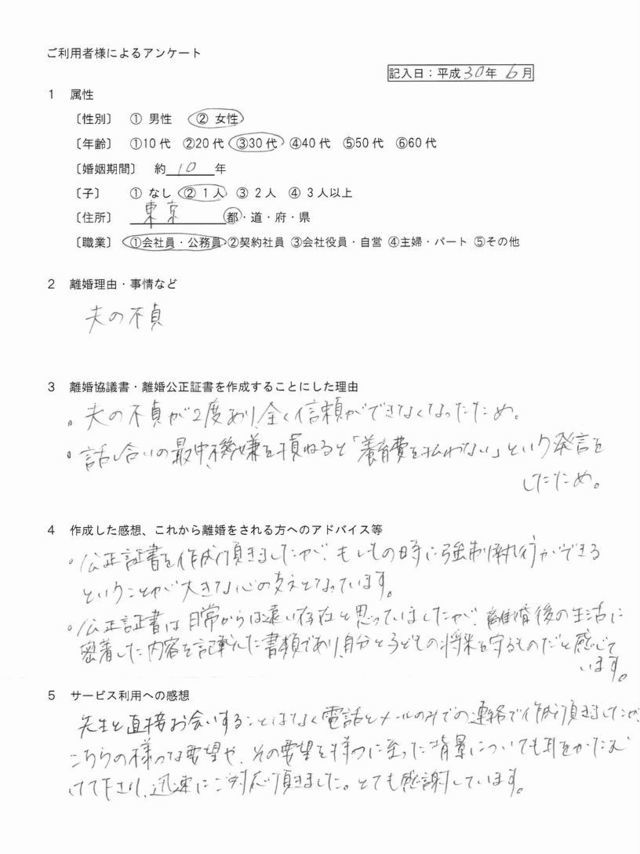

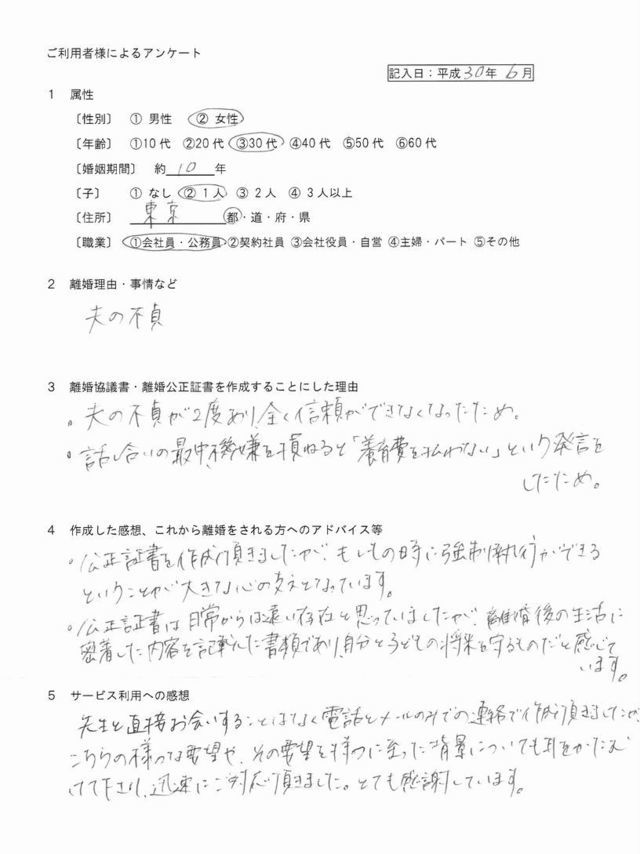

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】