公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

年金分割の手続き

婚姻期間に夫婦が納めた厚生年金の納付記録を、離婚の成立時を区切りとして一方から他方へ付け替える手続(年金分割)が法律で認められています。

これは、年金分割制度として厚生年金法に定められており、離婚の成立日から2年以内に限り、厚生労働大臣(日本年金機構)に対して請求することが可能です。

離婚時の年金分割は「3号分割」と「合意分割」の二つに区分され、それらの仕組みを踏まえて手続します。

年金分割

婚姻期間における厚生年金の納付記録を、離婚時に夫婦間で分割することができます。

年金分割の仕組み

厚生年金は、会社員又は公務員として勤務していた時代に納付した保険料に応じ、法律に規定された開始年齢から給付を受けることができます。

年金保険料の納付記録(額)の多いほうが、将来に受給する年金の額が多くなります。

婚姻期間は夫婦の共同生活において協力して年金保険料を納付しており、老後の生活を二人で共に送るときは、双方で受け取る年金によって生活することになります。

しかし、離婚することで老後の生活は別々になりますので、婚姻期間に夫婦で納付した年金保険料について公平に恩恵を受けられないことになります。

そこで、夫婦として公平な状態になるように、離婚する条件の一部として、婚姻期間の納付保険料を離婚時に分割することが認められており、これを年金分割といいます。

なお、年金分割の対象となるのは、厚生年金(旧共済年金も含む)だけとなります。

そして、年金分割は、主婦などの3号被保険者を対象とする「3号分割」とそれ以外の「合意分割」に分けて整理されます。

年金分割の手続きは、離婚の成立日から2年以内に行なうことが必要となり、忘れないように対応することが求められます。

離婚時年金分割の取扱いについては、日本年金機構のサイトに説明があります。

また、仕組み、手続きなどについて分からない点があれば、年金事務所へ確認することになります。

離婚時年金分割には「3号分割」と「合意分割」があります。

3号分割

主婦などの3号被保険者(国民年金の加入者で、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)のこと)は、3号分割が対象になります。

この3号分割は、3号被保険者から年金事務所へ請求することで、納付記録を半分に分割することが可能となり、相手方(離婚した配偶者)の同意を不要とします。

なお、3号分割の制度は、平成20年4月1日に開始された制度になります。

そのため、開始前の期間について年金分割をするときには、相手との合意(合意分割)が必要になります。

合意分割

3号分割以外の年金分割となり、夫婦の双方とも厚生年金に加入していたとき、又は、平成20年3月以前の婚姻期間を分割の対象とするときに利用されます。

合意分割は、平成19年4月1日に開始された制度です。

ただし、夫婦の合意に基づいて平成19年3月以前の期間も分割することができます。

なお、合意分割は、分割の割合が3号分割では半分ずつに固定されているのと異なり、夫婦間の合意に基づいて分割する割合を定めることができます。

ただし、分割するときに、分割される側の半分を超える割合を侵害することは認められません。

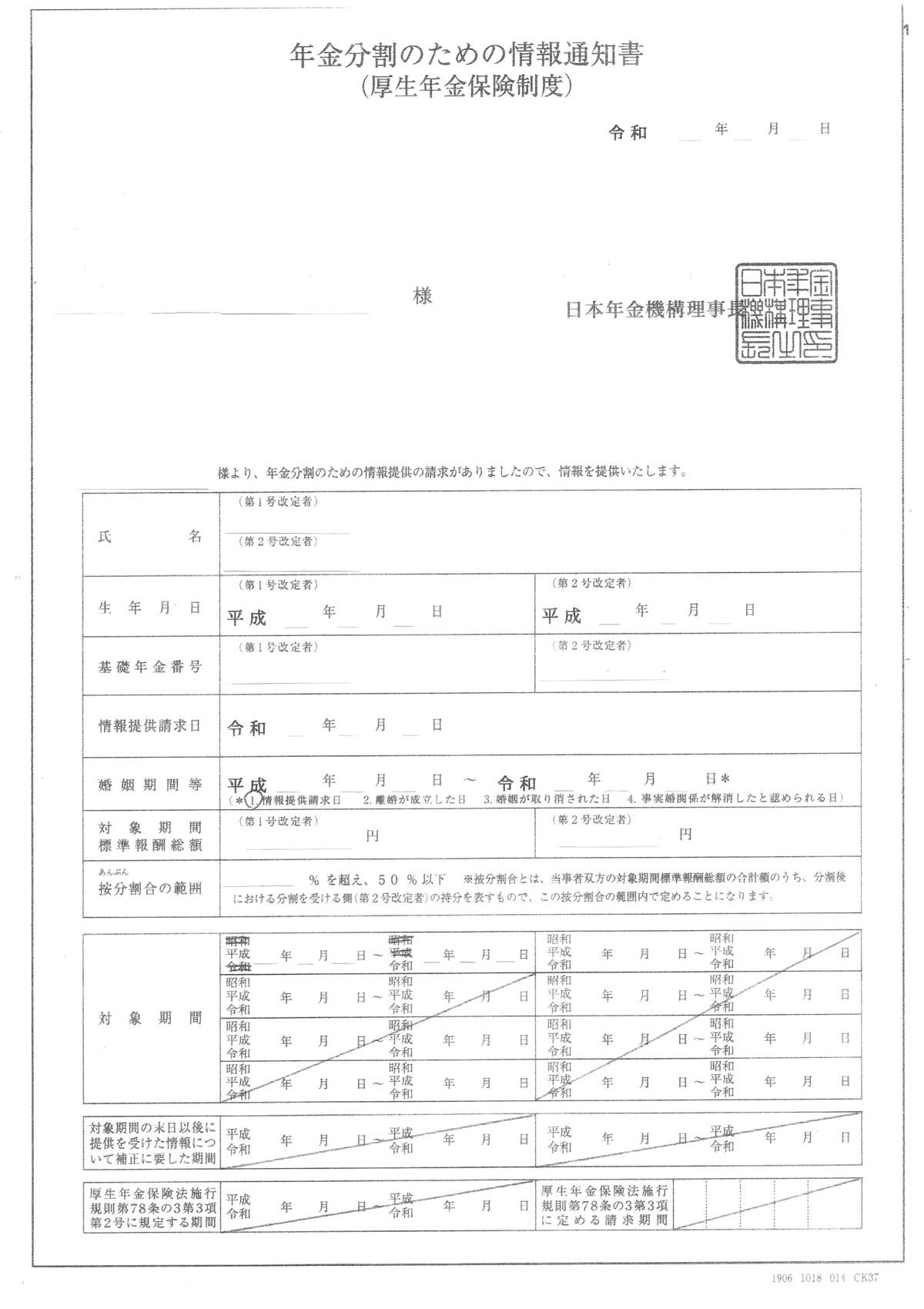

年金分割のための情報通知書

合意分割をするときに、夫婦のどちら側がどれだけ多く年金記録を納付していたかを、「年金分割のための情報通知書」によって確認できます。

この情報通知書は、年金事務所に交付を請求することで入手します。

交付請求の手続きを行うためには、必要となる書類があります。

そのため、年金事務所を訪問する前に電話で書類を確認しておくことで、効率よく手続きをすすめることができます。

年金分割のための情報通知書

厚生年金法(一部抜粋)

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。

二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。

2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。

3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

(請求すべき按あん分割合)

第七十八条の三 請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按あん分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。

2 次条第一項の規定により按あん分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按あん分割合の範囲を、同項の按あん分割合の範囲とすることができる。

(当事者等への情報の提供等)

第七十八条の四 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按あん分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

第七十八条の五 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、第七十八条の二第二項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

(標準報酬の改定又は決定)

第七十八条の六 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

一 第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額

二 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

2 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

一 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額

二 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。

4 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

(記録)

第七十八条の七 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

(通知)

第七十八条の八 実施機関は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(省令への委任)

第七十八条の九 第七十八条の二から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(老齢厚生年金等の額の改定)

第七十八条の十 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

第七十八条の十一 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第四十四条第一項 | 被保険者期間の月数が二百四十以上 | 被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上 |

第四十六条第一項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |

第五十八条第一項 | 被保険者であつた者が次の | 被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |

(政令への委任)

第七十八条の十二 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。

年金分割請求の手続き

年金分割の請求手続きは、全国の年金事務所(又は、国家公務員もしくは地方公務員の旧共済年金の取扱窓口)で行ないます。

元夫婦の二人が離婚後に年金事務所に出向いて、必要な手続きを行ないます。

具体の手続き、準備しておく書類などは、事前に年金事務所へ確認しておきます。

なお、分割する側だけで年金分割の請求手続をすることも可能であり、この場合、事前に公証役場で年金分割の合意に関する手続きを済ませておくことが必要になります。

年金分割だけであると少し手間となりますが、離婚の条件に関する公正証書を作成する予定があれば、それと同時に手続きを済ませることが可能になります。

もし、離婚後に二人で一緒に手続することが難しいときは、離婚する前に年金分割の合意に関する手続を済ませておくと安心です。

公証役場における事前の手続き

夫婦に年金分割に関する合意ができていると、離婚した後に分割請求する側だけで年金事務所における分割請求手続をすることが可能になります。

ただし、事前に年金分割の合意をしておくには、公証役場を利用して手続きします。

年金分割の合意書を作成して認証を受けるか、公正証書で年金分割の合意をすること、このいずれかの方法によって対応することができます。

なお、公証役場で年金分割の合意に関する手続きをするときには、「年金分割のための情報通知書」を提示する必要があります。

情報通知書の即日交付に対応しない年金事務所も多くありますので、年金分割の手続をすることが決まっていれば、早いうちに情報通知書の準備をしておきます。

離婚の公正証書

年金分割の手続きに相手が協力してくれないとき

夫婦で話し合っても年金分割することに合意ができないときは、年金分割の割合を定める調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることも可能になります。

なお、家裁への調停等の申し立ては、離婚の成立日の翌日から2年以内となります。

離婚時に年金保険料が支払われる訳ではありません

離婚時の年金分割は、納付した年金保険料記録の付け替え作業を行なうものです。

そのため、離婚時に年金分割の請求手続を完了させても、それによって直ちにお金が支払われるものではありません。

本人の年金受給資格が満たされて年金の給付を現実に受けるときになって、年金分割をしたことの効果が現れることになります。

また、年金分割する割合は、ほとんどの事例で「0.5」になり、家庭裁判所に調停等を申し立てれば分割が認められることから、話し合いに深みがありません。

そうしたことから、離婚条件の中でも、年金分割は少し違った趣きがあります。

婚姻期間の長い夫婦であると、年金に関する関心も高いため、離婚の条件協議では年金分割の取り決めが行われます。

しかし、婚姻期間の短く若い夫婦の離婚においては、年金分割に対する関心は低いことが見られます。

そのため、年金分割について取り決めない夫婦も少なくありません。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

サポートをご利用いただいていない方から、公正証書を作成する手続、方法、必要書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

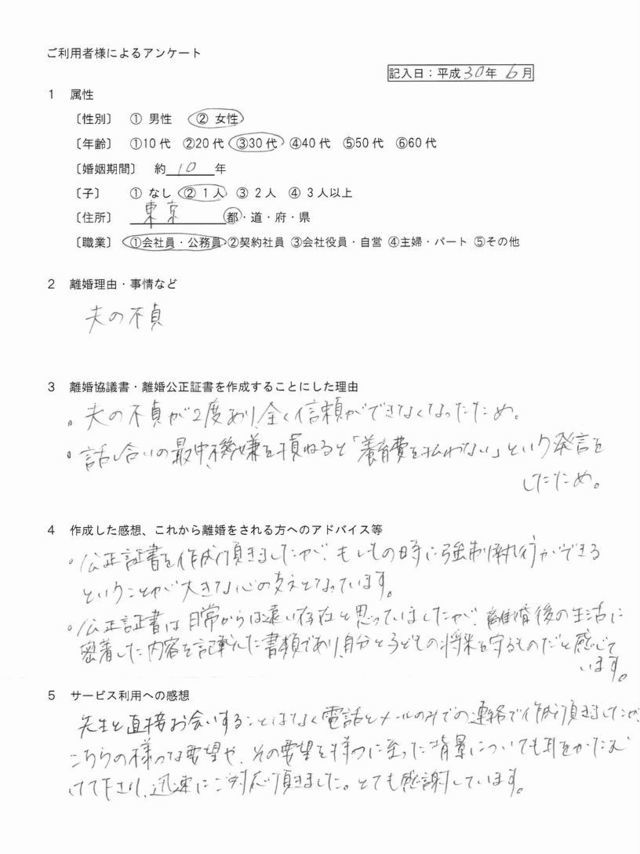

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】