公正証書を用意されたい方へ専門行政書士による安心の有償サポートをご案内しています。

公正証書をはじめて作成する

協議離婚、婚姻費用の分担、遺言などの公正証書

この電話番号は、有償サポートを提供する行政書士事務所につながります。

047-407-0991

受付 | 9:00~19:00(土日は15時まで) |

|---|

サポートご利用に関するお問合せ

認知症と遺言

認知症が現れてくると、その後は事物を正しく認識し適切に判断する能力が徐々に低下していくことになります。

そのため、認知症にかかった遺言者は、遺言する能力が通常の健常者より劣っており、遺産の配分方法を複雑に定める遺言書を作成することは難しくなります。

ただし、簡単な内容の遺言書であれば、認知症の程度に応じて遺言公正証書を作成することが可能になる場合もありますので、遺言をあきらめてしまうこともありません。

遺言者の認知症の程度を踏まえて遺言書の作成を考えることになります。

遺言能力のあること

遺言者の有する遺産を配分する割合、方法などを定めた遺言書の存在は、その時点における遺言者の法定相続人らにとって大きな意味を持ちます。

もし、遺言書が存在しない状態で相続が発生すれば、法定相続人の協議、家庭裁判所の調停などによって、その多くは法定相続に近い形で相続が定められることになります。

しかし、法的に有効な遺言書があれば、その遺言書の内容に基づいて法定相続と異なる形で相続が実現します。

遺言者の意思が反映された有効な遺言書があると、法定相続人は、遺言書に記載された内容が自分にとって有利なものでなくとも、それを受け容れざるを得ません。

ただし、遺言書が作成されたときに遺言者に遺言能力の備わっていなかったことが疑われると、相続が発生してから、法定相続人、受遺者など利害関係人の間で遺言書の有効性を巡って紛争が起きる恐れもあります。

こうしたことから、遺言公正証書の作成において、遺言者に遺言能力の備わっていることは、大事な前提となります。

高齢になった親などの遺言公正証書の作成にその家族の方が携わるときは、遺言者の遺言能力について十分に注意を払わなければなりません。

もし、遺言者が認知症にかかっているときは、その遺言能力を踏まえながら遺言公正証書の作成手続きをすすすめることが求められます。

遺言公正証書を作成する

遺言公正証書を作成するには、遺言者に遺言能力のあることが必要になります。

遺言能力についての参考条文(民法)

法律では満15歳になれば、遺言をすることが認められています。

つまり、成人になる年齢より低い年齢でも、遺言をできることになっています。

これは、たとえ遺言をしても、本人が生きているうちには本人にとって不利なことが起きないためとされ、本人の意思が尊重されています。

(遺言能力)

第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

未成年者、被後見人、被保佐人、被補助人の行為にかかる制限は、遺言では対象になりません。被成年後見人でも、法律に定める方式によって遺言できることもあります。

第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

認知症の評価も参考になります

認知症にかかっている遺言者が遺言公正証書を作成する場合は「長谷川式簡易評価スケール」を参考にして遺言能力を確認されることもあります。

被相続人がのこした遺言書の有効性について相続人らの間で争いになり、遺言の無効訴訟が起きた場合、長谷川式スケールの評価点は参考資料になります。

ただし、長谷川式スケールの評価点の高低だけをもって、遺言者に遺言能力が備わっていたか否かを判定することはできません。

まず、遺言公正証書は、法律に定めた手続きに従って作成されなければなりません。

つまり、法定の手続きで遺言書の作成が支障なく行なれた事実が必要になります。

そのうえで、遺言当時の遺言者の遺言能力が問題になることもありますが、その場合に最終的な判断を下すのは法律専門家である裁判官であり、医師ではありません。

ただし、遺言者の認知症に対する医学的な評価は、遺言者の遺言能力を確認するうえで参考データになることは間違いありません。

参考として、長谷川式簡易評価スケールによる認知症の評価は次のとおりです。

(出典:千葉県医師会ホームページ)

- 最高得点30点

- 20点以下を認知症、21点以上を非認知症とする。

- 非認知症、24点±4

- 軽度の認知症、19点±5

- 中等度の認知症、15点±4

- やや高度の認知症、11点±5

- 非常に高度の認知症、4点±3

認知症が進行していると、通常は複雑な遺言を行なうことは難しいと考えられます。

遺言者をサポートして遺言公正証書の作成をすすめる者は、遺言内容と認知症の評価を考えながら遺言書の作成に対応することになります。

アルツハイマー型認知症のとき

アルツハイマー型認知症では、FAST(Fnuctional Assessment Staging)というニューヨーク市立大学で開発された評価もあります。

1(正常)、2(年齢相応)、3(境界状態)、4(軽度の認知症)、5(中等度の認知症)、6(やや高度の認知症)、7(高度の認知症)と7段階となっています。

当事務所で遺言公正証書を作成する際にご家族から提出された遺言者の判断能力に関する診断が、FASTによることもあります。

遺言が無効ではないかと問題になるとき

遺言書を作成した当時に遺言者には遺言能力がなかったのではないかと、相続の起きた際に相続人らの間で遺言書の有効性が疑われることもあります。

こうしたことは、遺言公正証書が作成されたときでも、起きることがあります。

そして、裁判になって遺言能力が否定されている事例も僅かですが存在します。

公正証書遺言では、自筆証書遺言とは異なり、遺言の方式に反することが起きたり、遺言書が偽造されることは考えにくいことです。

しかし、遺言者の遺言能力については、公正証書で遺言書を作成しても、争いになることが起きないとは言えません。

遺言の無効を主張する利害関係人は、遺言無効訴訟を起こす前に、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。

ポイントは?

遺言者に遺言能力があったか否かは、最終的に裁判所で判断されることになりますが、どのような点がポイントになるのでしょうか?

裁判例では、遺言の内容、遺言者の年齢、心身の状況と健康状態、病気になったときと遺言書作成の時間経過、遺言時の精神状態、本人の遺言への意向、遺言者と受遺者との関係など、遺言者の状況、遺言内容を見たうえで判断するとしたものがあります。

つまり、たとえ遺言者が認知症に罹っていたとしても、その事実、症状だけから遺言能力の有無が判断されることにならないということです。

サポートのお問い合わせはこちらへ

サポートに関するお問い合わせは「フォーム」または「電話」から受け付けています。

ご利用の手続、方法にご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書に記載する内容(契約条件、方法など)に関してのご質問は、各サポートにおいて対応させていただいております。

公正証書を作成する手続、必要となる書類、公証役場の実費額について電話をいただきましても、サポートをご利用いただいていない方には業務の事情から対応できませんことをご承知ねがいます。

『家庭関係の契約書の作成を専門にしています。』

⇒事務所概要・経歴など

サポートについてのお問合せはこちらへ

この電話は「行政書士事務所」につながります

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日は15時まで)

休業日:国民の祝日、年末年始

当サイトは「船橋つかだ行政書士事務所」が運営しており、公正証書、示談書等の作成について、専門行政書士が有償サポートを提供しています。

無料相談に対応していませんので、公正証書の作成、内容などについて個別に相談したい、説明を受けたい方は、各サポートにお申し込みください。

サポートご利用のお問合わせ

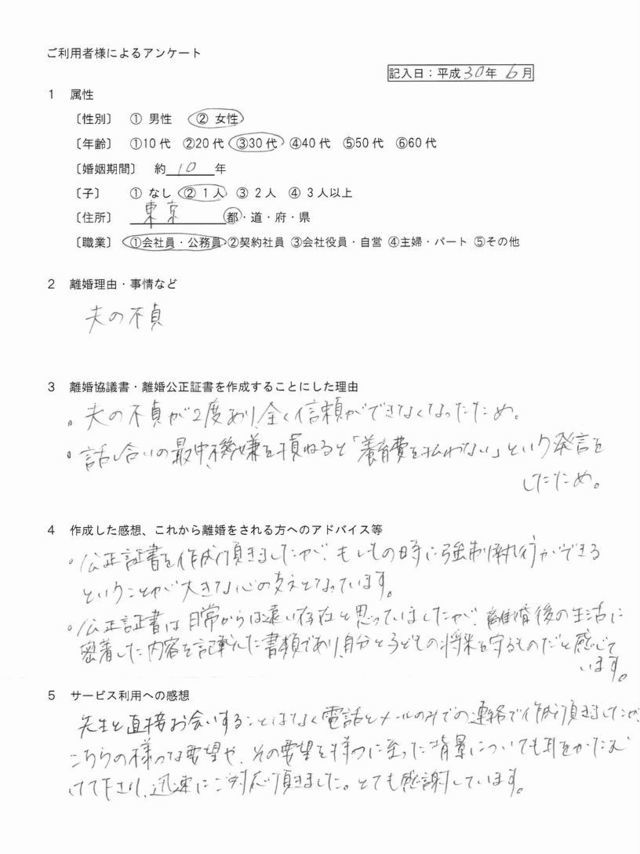

ご利用者さまの声|175名様

子どもの成人までの養育費

子供が成人するまでとても長い期間なので口約束で無く、ちゃんとした証書にしようと思いました。【20代女性・離婚契約】

心の大きな支えに

公正証書は日常からは遠い存在と思っていましたが、離婚後の生活に密着した内容を記載した書類であり、自分と子どもの将来を守るものだと感じています。【30代女性・離婚契約】